\アルミニウム。

軽くて、強い。そして加工しやすい──その特性が、数えきれない製品に命を吹き込んでいます。

このページでは、設計・開発に携わる皆様へ向けて、

アルミニウムの15の主要特性と、選定・活用時の視点をわかりやすくまとめました。

「素材選びで失敗したくない」

「他の金属とどう違うのか知りたい」

そんな悩みを持つあなたに、最適なヒントをお届けします。

アルミが選ばれる理由 ~ライバルとの違いは?~

設計や開発の現場で、「素材選びに迷う」というのはよくある話です。

特に鉄や銅と比べたとき、アルミニウムにはどんな強みがあるのか?

単なる「軽いだけ」ではない、その本当の魅力を掴むために──

ここでは、代表的な金属との特性比較を通じて、アルミニウムの立ち位置を明らかにしていきます。

比較表

| 特性 | アルミニウム | 鉄 | 銅 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 比重 | ◎ 約2.7 | △ 約7.8 | △ 約8.9 | アルミは極めて軽量 |

| 強度向上 | ◎ 可能 | ◎ 可能 | ◎ 可能 | 合金・熱処理で調整可能 |

| 低温耐性 | ◎ 優秀 | × 劣る | × 劣る | アルミは極低温でも靭性保持 |

| 磁気特性 | ◎ 非磁性 | × 磁性あり | ◎ 非磁性 | 医療・電子機器に最適 |

| 電気伝導率 | ◯ 約60% IACS | △ 約17% | ◎ 100% IACS | アルミも高導電性あり |

| 熱伝導率 | ◎ 約237 W/m·K | △ 約80 W/m·K | ◎ 約398 W/m·K | アルミは鉄の約3倍熱を通す |

| 再生可能性 | ◎ 高い | △ 低い | ◎ 高い | エネルギー消費わずか3%で再生可能 |

| 成形加工性 | ◎ 優れている | △ 劣る | ◎ 優れている | 曲げ・押出・鍛造に対応 |

| 接合可能性 | ◎ 多様 | △ 限定 | ◎ 多様 | 溶接・接着・リベット可 |

| 真空特性 | ◎ 優秀 | △ 限定 | ◎ 優秀 | 精密機器に対応可能 |

| 毒性 | ◎ 無害 | △ 有害(粉塵) | ◎ 無害 | 粉塵管理は必要 |

| 主な用途 | 航空・輸送・電子 | 建築・自動車・船舶 | 電子・通信 | 産業別の分布イメージ |

この比較からもわかる通り、アルミニウムは「軽さ」「成形性」「リサイクル性」で圧倒的な優位性を持つ素材です。

特に「軽く、加工しやすく、環境負荷が小さい」という特性は、設計・開発の現場で非常に大きな武器となります。

ここからは、アルミニウムが持つ15の特性を、さらに詳しく、具体例を交えながらご紹介していきます。

あなたの用途にぴったりの素材選びに、きっと役立つヒントが見つかるはずです。

アルミニウムの15の特性とその魅力

1. 【低密度で軽い】だから運ぶ・飛ばす・支えるに強い

持ち上げた瞬間、「軽っ!」と思ったことはありませんか?

──それこそが、アルミニウムの最大の特徴なんです。

アルミニウムの比重は、わずか「約2.7」。

鉄(約7.8)や銅(約8.9)と比べると、およそ1/3しかありません。

この軽さは、単なる数字の違いでは終わりません。

燃費の改善、運搬効率の向上、構造負担の軽減──

設計・製造現場において、コストと性能に直結する、まさに”武器”となる特性なんです。

とくに、航空機・自動車・コンテナなど「軽さそのものが性能になる」輸送分野では、

アルミニウムの存在感は圧倒的です。

ちなみに、この比重の値は、主に1000番台の純アルミニウムを基準にした代表的な数値です。

合金化によって若干の差異は出ますが、アルミの軽さの本質は変わりません。

さらに詳しく知りたい方へ──

アルミニウムの「軽さ」「比重」「密度」が、素材選びにどう活きるのか?

そのヒントを、こちらの記事にまとめています。

2. 【強度向上(合金化による)】軽くても「強さ」が作れる素材

持ち上げれば軽い──けれど、

「軽いってことは、もしかして強度は弱いんじゃないか?」

そんな不安、感じたことはありませんか?

たしかに、純粋なアルミニウム(純アルミ)は、それほど高い引張強度を持つ金属ではありません。

しかし、心配は不要です。

アルミニウムは、合金化(他の金属を混ぜる)や熱処理(熱を加えて性質を調整する)によって、

まるで別物のように、機械的な「強さ」を引き出すことができる素材なのです。

実際、航空機の構造部材には7000系高強度合金、自動車のボディやシャシーには6000系合金など、

軽さと高い剛性を両立するために、アルミ合金が広く採用されています。

ポイントは、「軽さ」という最大のメリットを損なうことなく、

必要な「設計強度」をしっかり満たせる素材に進化できること。

これにより、設計者は「軽くて柔らかい」という従来のイメージを覆し、

自由度の高い設計が可能になるのです。

ただし、どの合金を選ぶかは非常に重要な判断です。

「強度」「加工性」「耐食性(錆びにくさ)」──

用途に応じて、これらのバランスを見極めることが、最適な材料選定のカギとなります。

「じゃあ、具体的にどうやって強度を設計すればいいの?」

「どのアルミ合金を選べば、私たちの用途にぴったりなんだろう?」

そんな疑問へのヒントは、こちらの記事で詳しく解説しています。

👉 アルミの強度設計【完全ガイド】計算方法から最適な合金選びまで

3. 【低温耐性(極低温下での靭性保持)】マイナス196℃でも「粘る」金属

寒い場所で使う金属部品、なんだか心配になりませんか?

「冷えると硬くなり、そして脆くなる」──それが多くの金属に共通する性質です。

でも、アルミニウムは、ここでもちょっと特別です。

驚くべきことに、アルミニウムは極低温になっても、「粘り強さ(靭性)」を失いにくいという、非常にユニークな特性を持っています。

ここでいう粘り強さとは、単に柔らかいのではなく、**「衝撃を受けても割れにくく、エネルギーを吸収できる強さ」**を指します。

たとえば、液体窒素の温度であるマイナス196℃──

そんな極寒の環境下でも、アルミニウムは柔軟性を保ち、脆性破壊(ポキッと折れるような壊れ方)を起こしにくいのです。

これは鉄や銅など、他の一般的な金属が冷却によって硬く脆くなってしまうのとは、まったく対照的な振る舞いです。

この驚異的なタフネスは、数々の極限環境で活かされています。

- 宇宙開発:極低温と真空に晒されるロケットや人工衛星の部品

- 液化天然ガス(LNG):マイナス160℃以下での貯蔵タンクや輸送配管

- 超電導技術:冷却が必要な最先端研究装置

- 医療・バイオ分野:超低温保存が必要な機器

これらの分野では、「まず低温耐性が絶対条件。だからアルミを選ぼう」という考え方が一般的です。

極限環境でも壊れない素材──それが、アルミニウムが選ばれる理由なのです。

「なぜアルミだけが、こんなに低温に強いんだろう?」

「他の金属とは、具体的にどこが違うのか?」

そんな疑問をもっと深く知りたい方へ。

アルミニウムの低温特性の秘密と、驚きの用途例をこちらで詳しくご紹介しています。

※作成中👉 凍てつく世界で本領発揮!アルミの低温特性と驚きの用途

4. 【磁気特性(非磁性)】磁石にくっつかない、医療・電子を支える素材

精密機器や医療機器を設計する現場で、

「磁石に反応してしまう素材は使えない──」

そんな制約に頭を悩ませたことはありませんか?

多くの金属は、強い磁場の中でわずかに引き寄せられたり、

磁場に影響を受けてしまったりします。

しかし、アルミニウムは違います。

アルミニウムは磁石にくっつかない「非磁性体」。

強い磁場の中でも、磁気的な影響をほとんど受けません。

この特性は、たとえば──

- MRI(磁気共鳴画像装置):画像精度を左右する磁場干渉を防ぐために、アルミ部品が必須

- 電子機器・ロボティクス:磁場の乱れによる誤作動を防ぐため、非磁性部品が重宝

- 精密測定機器:極めて繊細な磁場環境で、信頼性を確保するために使用

といった、「磁場の影響が命取りになる」場面で、

設計・開発に欠かせない存在になっています。

さらに、これは純アルミだけでなく、

多くのアルミ合金にも共通する性質です。

つまり、「軽く、強く、磁場にも強い」──そんなバランスを持った素材が、アルミニウムなのです。

「なぜアルミニウムだけが磁石にくっつかないの?」

「どうして非磁性が、ここまで重要視されるの?」

そんな疑問へのヒントを、こちらの記事で詳しく解説しています。

※作成中👉 アルミニウムはなぜ磁石にくっつかない?非磁性の仕組みと活用シーン

5. 【電気伝導率(導電性)】軽さと電気の通りやすさを両立する金属

電気を流したい──でも、素材が重くなりすぎると、設計が難しくなる。

そんなジレンマを感じたことはありませんか?

特に送電や電子機器の分野では、

「電気を効率よく流すこと」と「軽量化を図ること」を同時に満たす素材選びが、設計の重要なテーマとなります。

そんなときに頼れる存在が、アルミニウムです。

アルミニウムは、純銅(電気銅)の伝導率(約100%IACS)には及ばないものの、

約60%IACSという高い電気伝導率を持ちながら、

圧倒的な軽さを兼ね備えています。

このバランスのおかげで、

アルミニウムは単なる「銅の代用品」ではなく、

「軽量化しながら、必要十分な電気伝導性を確保する素材」として、独自のポジションを築いています。

実際、アルミニウムはこんな場面で活躍しています。

- 送電線や電力ケーブル:軽量で長距離送電が可能

- 電子機器の筐体(エンクロージャ):電気を適度に通しつつ、軽量化・耐久性を両立

- 電磁シールド:電磁波干渉(EMI)対策としても使用されるケースあり

さらに、鉄やステンレスと比べれば、

アルミニウムの電気伝導性は圧倒的に優れています。

つまり、

✅ 銅ほどではないが

✅ 鉄やステンレスより遥かに高性能で

✅ しかも圧倒的に軽い──

この絶妙なバランスが、設計・開発の現場で選ばれる理由なのです。

「どうしてアルミニウムはここまで電気を通すの?」

「銅とアルミ、どちらを選ぶべきか?」

そんな疑問への答えを、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 アルミニウムはなぜ電気を通す?導電性の仕組みと活用例

6. 【熱伝導率(熱伝導性)】軽く、素早く熱を伝える──冷却・加熱の要

電子機器や機械装置の設計において、

「熱がこもる」「冷却が追いつかない」という問題に直面したことはありませんか?

発熱対策を怠ると、性能低下や故障リスクにつながる──。

そんな現場の課題に、アルミニウムは力強い解決策を提供します。

アルミニウムは、熱をよく通す金属です。

その熱伝導率は約237 W/(m·K)(純アルミ基準)。

これは、鉄の約3倍にも達します。

銅(約398 W/m·K)ほどではないものの、

- 軽量であり

- 加工性にも優れ

- コストも比較的抑えられる

──そんなアルミニウムは、性能とコストのバランスに優れた放熱素材として、独自のポジションを築いています。

実際、アルミニウムはこんな場面で活躍しています。

- ヒートシンク(冷却フィン)

- 熱交換器(空調・産業機械)

- 飲料缶・クッキングプレート(加熱・冷却効率重視)

これらの用途では、単に「熱を伝える」だけでなく、

「軽く作れて、素早く冷やせる・温められる」という二重のメリットが、設計・製造現場で重宝されています。

また、鉄やステンレスと比べると、

- 熱伝導性で大きく勝り

- 軽量・加工性・耐食性という追加メリットまで得られるため、

トータルバランスでアルミが最適解となるケースは非常に多いのです。

「なぜアルミニウムはここまで熱を伝えやすいの?」

「放熱・冷却に使うなら、他の金属と何が違うの?」

そんな疑問への答えを、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 熱伝導力が切り開く新たなビジネスチャンス – 差別化製品開発

7. 【再生可能性(リサイクル性)】何度でも蘇る──未来に繋がる素材

限りある資源、進む地球温暖化──。

「環境負荷を少しでも減らしたい」

そんな想いが、いま世界中で高まっています。

そんな中、アルミニウムは、未来志向の素材として、ますます注目を集めています。

なぜなら、アルミニウムは非常にリサイクルしやすい金属だからです。

しかも、再生に必要なエネルギーは、新たに精錬する場合のわずか3%程度。

環境負荷を劇的に抑えながら、何度でも、性能をほとんど落とさずに蘇らせることができる──。

それが、アルミニウムの持つ圧倒的な強みなのです。

実際、

- 飲料缶

- 建築用パネルや窓枠

- 自動車部品

といった多くのアルミ製品が、回収・再溶解を経て、新たな製品へと生まれ変わり続けています。

しかも、鉄や銅などと比べても、

- 少ないエネルギー消費

- 劣化しにくい性質

のおかげで、アルミは「真の循環型素材」と呼ばれるほど。

この特性は、単なるエコに留まりません。

- 企業のサステナビリティ推進(SDGs/ESG対応)

- カーボンニュートラルへの貢献

- 企業価値向上やコスト最適化への寄与

など、ビジネス的なメリットにも直結しているのです。

アルミを選ぶことは、

環境への配慮であり、未来への投資であり、

そして競争力を高める戦略でもある──

それが、今の時代における「アルミを使う理由」なのです。

「なぜアルミだけが、ここまで循環できるのか?」

「リサイクル性が、これからのビジネスにどんな意味を持つのか?」

その答えは、こちらの記事でさらに詳しくご紹介しています。

※作成中👉 アルミニウムはなぜエコなのか?リサイクル性と循環型社会への貢献

8. 【表面処理の多様性】美しさも、機能性も──思い通りにデザインできる素材

設計の現場で、

「見た目にもこだわりたい──でも、耐久性も犠牲にしたくない」

そんなもどかしさを感じたことはありませんか?

アルミニウムは、その悩みをスマートに解決します。

アルマイト処理(陽極酸化)、塗装、メッキ──

アルミは、多彩な表面処理で【美観と機能性】を自在にコントロールできる金属です。

たとえば──

- アルマイト処理なら、耐食性・耐摩耗性を高めつつ、自然な金属感を演出。

- 塗装なら、自由な色彩と耐候性の両立が可能。

- メッキなら、装飾性や導電性の付加も思いのまま。

表面仕上げひとつで、

見た目も、性能も、設計意図に合わせてデザインできる。

それが、アルミニウムの他にない柔軟さなのです。

実際──

- 建築用カーテンウォールの高耐候アルマイト仕上げ

- 家電製品の高意匠塗装

など、さまざまな現場で、

「美しさ」と「機能性」の両立がアルミによって実現されています。

設計に、もっと美しさを。

製品に、もっと信頼性を。

アルミニウムは、単なる「軽い金属」ではなく、

デザインと機能を両立できる、柔軟なクリエイティブパートナーなのです。

「アルマイトにはどんな種類があるの?」

「塗装やメッキは、どう選び分ける?」

そんな疑問に応える情報を、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 表面仕上げで差が出る!アルミの傷対策まとめ

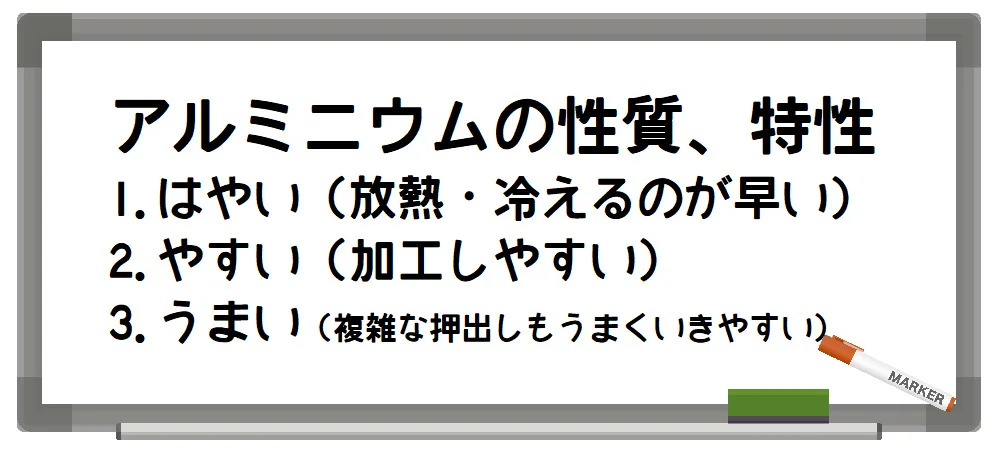

9. 【成形加工性】複雑な形も、自由自在──設計の可能性を拡げる素材

設計の現場で、

「もっと軽くしたい──でも、複雑な形状に対応できる素材が見つからない」

「加工コストや工期がかさみすぎる」

そんなもどかしさを感じたことはありませんか?

アルミニウムは、その悩みを軽やかに乗り越える存在です。

鍛造・圧延・押出・曲げ・引き伸ばし──

冷間でも熱間でも、あらゆる塑性加工に柔軟に対応。

さらに、寸法精度の高さ、仕上がりの美しさといった品質面でも優れた結果をもたらします。

特に、「押出成形」においてはアルミの真価が発揮されます。

鉄やステンレスに比べ、軽量かつ複雑な断面形状を比較的容易に実現でき、

- 部品点数の削減

- 構造の一体化

- 軽量化と強度の両立

といった、設計・製造の合理化にも直結します。

たとえば──

- 建築用の軽量フレーム

- 自動車の複雑なサブフレーム

- 精密機械の軽量化パーツ

など、高い自由度が求められる分野で、アルミは確かな答えを出し続けています。

また、合金系にもバリエーションがあり、

- 6000系合金(押出成形に最適)

- 1000系純アルミ(深絞り性に優れる)

など、用途に合わせた選択肢が豊富です。

設計に、もっと自由を。

加工に、もっと効率を。

アルミニウムは、単なる「軽い金属」ではなく、

設計・開発の可能性を広げる、頼れるパートナーなのです。

「どの合金を選べば、自分の用途に最適なのか?」

「押出成形・深絞り、それぞれのポイントは?」

そんな疑問に応える情報を、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 加工性に優れたアルミ合金とは?

10. 【接合可能性】溶接、接着、リベット──自在につなぐ、アルミの柔軟性

設計の現場で、

「異なる部材をどう繋ぐか──」「強度を確保しながら軽量にしたい──」

そんなもどかしさを感じたことはありませんか?

アルミニウムは、その悩みに多彩な方法で応えます。

溶接、接着、リベット、ボルト締結──

アルミはさまざまな接合方法に適応できる、非常に柔軟な素材です。

たとえば──

- 溶接(TIG溶接・摩擦攪拌接合など)により、軽量構造体を一体化。

- 接着を活用すれば、異種材料との結合や、微細な設計自由度も確保。

- リベットやボルト締結では、組立て・メンテナンス性を重視した設計が可能。

それぞれの接合方法をうまく使い分けることで、

- 強度の確保

- 軽量化

- 工法の最適化

- 製造コストの低減

といった設計・製造上のメリットを最大限引き出すことができます。

アルミは「接合しにくい金属」と言われることもありますが、

正しい知識と技術を前提にすれば、むしろ「自在に操れる可能性」に変わる──

そんなポテンシャルを秘めた素材です。

実際、航空機や自動車の構造部材、建築用パネルなど、

高度な接合技術で軽量・高剛性を両立した製品は、枚挙に暇がありません。

設計に、もっと自由な組み合わせを。

製造に、もっと柔軟な戦略を。

アルミニウムは、

「設計と製造の未来をつなぐ、強くしなやかな架け橋」になってくれる素材です。

「溶接するなら、どの合金が向いている?」

「接着・リベット、それぞれのメリットと注意点は?」

そんな疑問に応える情報を、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 アルミの接合ガイド【溶接・接着・リベットの基礎とコツ】

11. 【電磁波シールド効果】守る、遮る──電磁波社会に不可欠な素材

現代の設計現場で、

「電磁波ノイズがシステムに悪影響を与える──」

「電子機器の誤作動や故障を防ぎたい──」

そんな見えない脅威に、頭を悩ませたことはありませんか?

アルミニウムは、その課題に静かに、そして確実に応えます。

アルミは高い電気伝導性を持つため、

金属板や筐体に加工するだけで、電磁波(EMI)を効果的に遮蔽できます。

たとえば──

- パソコンやスマートフォンの筐体

- 車載電子機器のカバー

- 医療機器・産業用ロボットのシールドハウジング

これらの多くに、アルミが選ばれているのは偶然ではありません。

軽量性と加工性を兼ね備えながら、優れた電磁波シールド効果を発揮できるからです。

しかも、銅のように重くなく、鉄のように磁性を帯びないため、

「軽く、扱いやすく、磁場に影響されにくい」──

そんなアルミならではの特徴が、複雑化する現代機器の設計ニーズにマッチしているのです。

設計に、もっと静寂を。

製品に、もっと確かな安心を。

アルミニウムは、

電子化社会を支える、見えない守護者として、あなたの設計に力を貸してくれるでしょう。

「なぜアルミは電磁波を遮るの?」

「銅や他の金属との違いは?」

そんな疑問に応える情報を、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 電磁波を防ぐ!アルミシールドの仕組みと活用法

12. 【真空特性】宇宙も、精密機器も──極限環境に応える金属

設計の現場で、

「真空中で材料がガスを放出してしまうと、機器の精度や安全性に悪影響が出る──」

そんな繊細な課題に直面したことはありませんか?

アルミニウムは、その課題に静かに応えます。

アルミは、

- 低いガス放出量

- 優れた真空適応性

を備えており、極限環境下でも安定した性能を発揮する素材です。

たとえば──

- 宇宙機器(人工衛星、探査機の構造材)

- 半導体製造装置の真空チャンバー

- 医療用真空機器

など、超高真空が求められる最先端の現場で、アルミは確かな信頼を得ています。

特に、アルミ表面に自然に形成される酸化皮膜が、ガスの放出を抑え、真空環境下での安定性を高めています。

これにより、他の金属に比べ、よりクリアな真空を長期間維持できるのです。

設計に、もっと確かな安定を。

未来に、もっと澄みきった可能性を。

アルミニウムは、

静寂を守り、極限を支える、信頼の礎となる存在です。

「なぜアルミは真空に強いの?」

「ステンレスとの違いは?」

そんな疑問に応える情報を、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 真空環境で選ばれる!アルミ素材の強みと注意点

13. 【無毒性・安全性】人にも環境にもやさしい、信頼の素材

設計の現場で、

「人体への影響はないか?」

「環境規制に対応できるか?」

そんな重要なチェックポイントを意識する機会が、ますます増えています。

アルミニウムは、その期待にしっかり応える素材です。

アルミニウムそのものは、通常の使用環境下では無害であり、

- **重金属規制(RoHS指令など)**にも適合しやすい

- アレルギーリスクも極めて低い

といった特徴を持ちます。

さらに、酸化皮膜による自然な表面保護層のおかげで、

表面から有害物質が溶出するリスクもきわめて少ないのです。

そのため──

- 飲料缶・食品包装

- 医療機器や衛生設備

- 環境に配慮した建築資材

といった、人の健康や環境への安全性が求められる場面で、アルミニウムは幅広く活躍しています。

設計に、もっとやさしさを。

社会に、もっと安心を。

アルミニウムは、

未来に向けて信頼をつなぐ、クリーンな選択肢です。

「アルミは本当に無害なの?」

「用途によって注意点はないの?」

そんな疑問に応える情報を、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 アルミの安全性を徹底解説!飲料・食品・医療で選ばれる理由

14. 【耐食性】過酷な環境にも負けない──未来まで支える素材

「錆びにくい素材がほしい──でも、加工性やコストも犠牲にしたくない」

そんな設計・開発の現場で、もどかしさを感じたことはありませんか?

アルミニウムなら、その悩みをスマートに解決できます。

アルミは、空気中の酸素と結びつき、瞬時に緻密な酸化皮膜(自然酸化皮膜)を形成します。

この透明で強固なバリアが、内部を錆から守り、高い耐食性を発揮します。

実際、純アルミニウム(1000系)や耐食合金(5000系など)は、

- 海水にさらされる船舶・海洋構造物

- 屋外の建築用パネル・サッシ

- 自動車・鉄道車両の外板

といった腐食リスクの高い環境でも、長期間にわたり安定した性能を維持しています。

さらに、アルマイト処理(陽極酸化処理)を施すことで、酸化皮膜を厚く強化し、

外観の美しさと耐摩耗性をさらに高めることも可能です。

もちろん注意点もあります。

アルミは強酸・強アルカリには弱く、異種金属との接触腐食(ガルバニック腐食)にも配慮が必要です。

適切な設計・施工でこれらを防ぐことが、アルミをより長持ちさせる鍵となります。

──軽さ、強さ、そして耐久性。

アルミニウムは、製品を長寿命化し、ライフサイクルコストを最適化する、次代に選ばれる素材なのです。

設計に、もっと耐久を。

社会に、もっと未来価値を。

腐食を防ぎ、長く使いこなすためのヒントはこちら

※作成中👉 【耐食性を極める】アルミニウムの腐食メカニズムと防止策

15. 【光・熱の反射性】宇宙でも使われる、高効率な反射素材

設計の現場で、

「熱をこもらせたくない」「光を効率よくコントロールしたい」──

そんなニーズに応える金属、それがアルミニウムです。

アルミニウムは、可視光・赤外線・紫外線など、広範な波長の光線を高い効率で反射します。

その反射率は、純度が高いほど上昇し、99.8%の純アルミニウムでは90%以上の放射エネルギーを反射すると言われています。

この特性は、さまざまな場面で活かされています。

- 照明器具の反射板

- 宇宙服や断熱材の内層

- 赤外線センサーの反射鏡

- ヒーターや加熱機器の熱反射プレート

さらに、電磁波も反射する性質があるため、電波シールドや高周波機器の制御にも欠かせません。

設計上、

「光を反射したい」「熱を逃がしたい」「電磁波を制御したい」──

そんな要求を、素材そのものでスマートに解決できるのがアルミニウムの強みなのです。

設計に、もっと効率を。

未来に、もっと可能性を。

どれくらい反射するのか?

どんな場面で活きるのか?

そんな疑問に応える情報を、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

※作成中👉 アルミニウムの高反射性とは?光・熱・電磁波を操る素材設計

アルミニウムの注意すべき特性と設計対策

──“優れた素材”を、本当に活かすために

アルミニウムには、軽量・耐食・加工性といった多くの魅力的な特性があります。

しかしその一方で、特定の用途や環境下では、注意が必要な「弱点特性」も存在します。

このセクションでは、アルミニウムを安全かつ最大限に活かすために、

設計者が知っておくべき「注意点」と「設計上の対策ポイント」を、簡潔にまとめました。

たとえば──

- 可動部で摩耗が進みやすい

- 振動や繰り返し荷重で疲労しやすい

- 高温下で強度が低下する

- 他の金属と接触すると電蝕を起こすことがある

こうした特性は、「アルミが劣っている」ということではありません。

正しく理解し、設計の工夫で補えば、むしろアルミの可能性を最大限に引き出すことができる──

それが、素材選定の真の力です。

各項目では、代表的な弱点と、そのリスクを最小化するためのアプローチを簡潔に紹介し、

さらに詳しい情報へのリンクもご用意しました。

次の設計で、アルミをもっと強い味方にするために──。

ぜひ、ヒントとしてお役立てください。

【疲労強度の低さ】繰り返し荷重に、どれだけ耐えられるか──設計者の腕が問われる領域

振動や断続的な荷重の繰り返し──。 小さな力でも、積み重なれば、やがて素材を破壊に導く。 そんな「疲労破壊」という静かな脅威に、アルミニウムは比較的弱い特性を持っています。

鉄やチタンに比べて疲労限度が低く、長期間使われる構造物では、亀裂進行や破断といったリスクを慎重に管理する必要があります。

特に注意すべきは、こんな設計条件です。

- 振動が多い輸送機器や可動機構

- ボルト締結部、溶接部など応力集中が起きやすい箇所

- 薄肉化・軽量化を追求した領域

こうした場面では、合金選定・肉厚設計・リブ配置・表面処理など、多角的な補強策を組み合わせることが欠かせません。

疲労破壊は、防ぐ設計ができる。 アルミの軽さと強さを、設計の工夫で最大限に引き出すために──。

※作成中👉 詳しくはこちら:アルミ構造設計と疲労破壊の基礎知識

【異種金属との電蝕】目に見えない腐食──知らぬ間に進むリスクを防ぐ

素材選びや設計が完璧でも、目に見えないリスクが忍び寄ることがあります。

異なる金属同士が接触したときに起こる「電蝕(ガルバニック腐食)」──アルミニウムにとって、静かに進行するこの現象には注意が必要です。

雨水や湿気など、わずかな電解液を介して電位差が生じると、アルミ側だけが局所的に急速腐食するリスクがあります。

特に危ないのは、こんな設計条件です。

- 屋外設備や車両など、湿潤環境下での異種金属接触

- ボルト、ナット、フレームなど、締結部周辺

- 沿岸地域、海水環境への曝露

とくにステンレスや銅との直接接触は、要注意。アルミが犠牲となり、想定外の早期劣化に繋がりかねません。

しかし、このリスクは、設計で防げます。

接触部に絶縁ワッシャーを挟む、防食コーティングを施す──。

事前のひと手間が、アルミニウムの耐久性を何倍にも高めてくれるのです。

素材を活かすのは、設計者の知識と工夫。

「静かな脅威」に備え、確かな信頼性を築きましょう。

※作成中👉 詳しくはこちら:アルミと異種金属の電蝕を防ぐ設計ポイント

【高温での強度低下】──高温環境では“要注意”。アルミの特性変化を見逃さない

アルミニウムは、常温では軽さと強度を兼ね備えた、優れた構造素材です。

しかし──高温環境にさらされると、その特性は大きく変わります。

特に150℃を超える温度域では、降伏強さ・剛性の低下が急激に進行し、

設計時に想定した性能を満たせなくなる危険性が高まるため、要注意です。

しかもこの変化は、目視では分かりにくく、気づかないうちに劣化が進行するリスクも潜んでいます。

とくに、次のようなケースでは慎重な対応が求められます。

- 熱源周辺(エンジン、パワーユニット、発熱する電子機器)

- 屋外暴露や直射日光により高温になる外装部品

- 高荷重を受ける可動部品(摩耗+熱によるダブルリスク)

こうした場面では、単に素材を選ぶだけでなく──

- 耐熱性の高い合金(例:2000系・7000系の耐熱型)を選定する

- 放熱設計やクリアランス設定を考慮する

- 長期使用温度と瞬間ピーク温度を区別して設計する

といった、温度特性を前提にした設計配慮が不可欠です。

熱に“負ける”設計ではなく──

熱を前提に、アルミの強みを引き出す設計を。

それが、未来の信頼性を支える第一歩です。

※作成中👉 詳しくはこちら:アルミニウムの高温特性と設計への活かし方

【表面の傷つきやすさ】── 美しさは、設計段階から守り、演出する

わずかな擦れ、ほんの小さな傷──。

その一つで、製品の印象は大きく損なわれることがあります。

意匠性が重視される現場では、「外観を守れなかった」ただそれだけで、

価値が半減してしまう──そんな厳しい現実が、設計の裏側には潜んでいます。

アルミニウムは、軽くて加工しやすい反面、

柔らかく、表面に傷が付きやすいという特性を持っています。

これは、設計者・開発者にとって、見逃せないリスクです。

とくに注意すべきは、次のようなシーンです。

- 化粧パネル、筐体、外装など、見た目が命の部品

- 製品の「第一印象」がそのまま評価に直結する場面

- 屋外使用で、汚れ・摩耗との複合ダメージが懸念される用途

これらのリスクをコントロールするには、

単なる仕上げ選定にとどまらず──

設計段階から、搬送・施工・運用まで含めた「外観リスク管理」を組み込むことが重要です。

主な対策としては、

- アルマイト処理で表面を硬化・保護

- クリア塗装で傷と汚れを防止

- 保護フィルム貼付で施工時ダメージを低減

に加えて、

万が一、傷がついても「目立ちにくくする」ための工夫も有効です。

たとえば──

- 梨地(マット)仕上げ:微細な凹凸で傷をぼかす

- ヘアライン加工:細かな筋目で擦り傷を目立たせない

- つや消し塗装:反射を抑えて微細なダメージを視認しづらくする

こうした表面仕上げを取り入れることで、

「完璧に防げないリスク」を設計段階で織り込み、製品価値を守ることができます。

──見た目の美しさは、偶然ではなく、戦略で守るもの。

そして、工夫次第で「美しく耐える力」も育てられるのです。

次の設計では、「守る設計」と「演出する設計」──両方の視点を意識してみてください。

「具体的に、どんな表面処理を選べばいい?」

「コスト・耐久性とどうバランスを取る?」

※作成中👉 詳しくはこちら:表面仕上げで差が出る!アルミの傷対策まとめ

素材ごとの特性比較で見る、アルミニウムの立ち位置

──「軽い」「錆びにくい」だけじゃない、他素材とのバランスで考える

ここからは、視点を少し変えて──

アルミニウムの特性をより深く理解するために、他の代表的な素材との比較を見ていきます。

鉄、ステンレス、プラスチックなど、設計現場でよく並ぶ選択肢と比較することで、

「なぜアルミを選ぶのか」「逆にどんな場面では適さないのか」といった判断がしやすくなります。

たとえば──

- 軽さは圧倒的。でも剛性はどうか?

- 耐食性は高いけれど、コスト面では?

- 熱や電気を通す性質は、他の金属と比べてどうか?

このように、「絶対的な性能」よりも「バランスの中で何を優先するか」が素材選定の本質です。

では、実際に基本特性を並べて見てみましょう。

【素材別の基本特性比較(代表値)】

| 特性 | アルミニウム | 鉄 | ステンレス鋼 | プラスチック(汎用樹脂) |

|---|---|---|---|---|

| 比重(密度) | 約2.7 | 約7.8 | 約7.9 | 約0.9〜1.4 |

| 剛性(ヤング率) | 中 | 高 | 高 | 低 |

| 耐食性 | 高(電蝕注意) | 低 | 非常に高 | 樹脂による(可変) |

| 熱伝導性 | 高(237 W/m·K) | 中(80 W/m·K) | 低〜中(15〜30 W/m·K) | 非常に低 |

| 電気伝導性 | 高(約60% IACS) | 低(17% IACS) | 低 | 絶縁体が多い |

| 加工性 | 非常に高 | 中〜低 | 中 | 高 |

| 表面硬度 | やや低い(処理要) | 高 | 高 | 非常に低 |

| コスト感 | 中〜高(合金で変動) | 低 | 高 | 安〜中(幅広い) |

表を見るポイント

- 軽量化と加工性を重視するならアルミが有利

- 高剛性や耐摩耗性を最重視するなら鉄・ステンレスに軍配

- コスト最優先なら鉄や樹脂も選択肢になる

素材選定は、このような一長一短のトレードオフを見極める作業です。【選定基準の整理】「軽さ」「加工性」「耐食性」…何を優先するかで変わる最適解

ここまで比較してきた特性を踏まえ、

実際に素材を選定する際には、次のような視点が重要です。

「どの条件において、その素材がもっとも適しているか」

以下に、よくある設計判断の軸ごとに整理しました。

【選定視点別:素材の適正比較】

| 優先する条件 | アルミニウムが有利な場面 | 他素材が優位な場面 |

|---|---|---|

| 軽量化 | 航空・輸送・可搬機器 | 固定部品(鉄・ステン) |

| 加工しやすさ | 多彩な成形対応 | 焼入れ・溶接中心なら鉄 |

| 耐食性(屋外) | 表面処理前提で高い | 塩害下ならモリブデン系ステンレス |

| コスト重視 | 中〜大量生産なら有利 | 極端なコスト圧縮は鉄・樹脂 |

| 熱/電気伝導性 | 放熱・電気筐体に有効 | 導電性のみなら銅/断熱なら樹脂 |

| 意匠性 | アルマイト等で高級感 | 鏡面・傷耐性ならステンレス |

こうして比較して初めて、

「アルミが最適」と判断できる場面が見えてきます。

アルミニウムの魅力と選び方を、次の一歩へ

ここまでご紹介してきたように、

アルミニウムには軽量・耐食・加工性といった数々の強みがあります。

一方で、摩耗・疲労・高温といったリスクも存在し、

これらを「知った上でどう活かすか」が、素材選定・設計の鍵となります。

また、他素材との比較や、合金系統の特徴を踏まえることで、

「なんとなく選ぶ」のではなく、「狙って選び、狙って活かす」ことができるようになります。

この特性ページが、

あなたの素材選定と設計の精度を、次の一歩へと導くヒントになれば幸いです。

関連リンク※作成中

※作成中👉 詳しくはこちら:素材ごとの特徴とアルミを選ぶ理由とは

※作成中👉 詳しくはこちら:素材別の選定ポイントとアルミの立ち位置